唐诗小众古诗有哪些 40字的古诗有哪些? 天天观点

有什么冷门且高级的网名?

如下:

1、萤火眠眠

2、可爱暴击

3、我有我的小思念

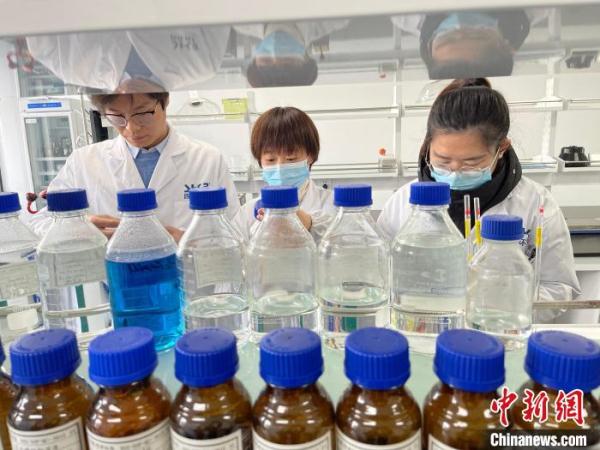

(资料图片)

(资料图片)

4、蓝颜

5、酒乃鱼

6、一壶温酒

7、简若

8、夕阳沙滩下的携手相伴

9、再见理想

10、一夕流年

11、淡淡一笑

12、沐小悠

13、桃气十足

14、公子好风骨

15、情欲

16、初雪

17、软糖

18、如初

19、*弄

20、眸光

21、前任

22、檬心

23、萎猫

24、损枝

25、自渡

26、迷恋

27、白衬

3.有关诗歌的发展、常识和故事

阅读。

从某种意义上说,一个人的阅读决定着他的写作。写作的前提,或者说背景,大体可分为阅读和经历,而阅读必然大于经历,因为经历有限,而阅读无限。

作为一个诗写者,必须大量阅读与诗有关以及与诗无关的书籍。最起码也要读诗。

这并非虚妄之说。因为我发现好多年轻的诗写者只知自己写自己的,而从不阅读他人的作品。

写什么不阅读什么,如同*什么不吆喝什么,往往事倍而功半。前人留下来的以及当下一些优秀诗家的作品,可能蕴藏着诗写的全部秘密,这些间接经验可以让你避免一些常识性的错误,少走一些弯路,从而大大缩短诗写的成熟期。

一个成熟的写作者,应当是阅读大于他的写作,思考大于他的表达。厚积而薄发。

写作拼到底拼的是你的文化底蕴。 懂与不懂之说,历来是困挠诗界的一个不是问题的问题,而且至今似乎并未得到有效解决,虽然叙事性的引入为诗歌的解读提供了更多的可能性。

我不担心“读不懂”,因为诗歌文本在语言、结构、诗意呈现方式等方面较之其它文学样式的特殊性,决定了阅读诗歌必须有一定的知识储备,同时也要有一定的阅读技巧。 臧棣说:“现代诗歌在探索意义或真理的显现的时候,它最基本的方式不是要展现一个完美的结论,而是如保罗・克利所说的,现代诗歌也想把诗歌的思维过程也放进一首诗最终的审美形态。”

因此,阅读现代诗歌,就不能像阅读古典诗词那样,“仅仅从诗歌的效果上去阅读它,批评它,阐释它”,必须随着“诗歌的思维过程”的推进而进入。更不能苛求一字一句的解读,要从语言、结构、诗意呈现方式等整体上去把握。

确切点说是“体会”――“它是读者在面对一部文学作品时忘我的浸入,是不带意思预设和解释企图的浸没,‘体会’即浸没、交融、重合。”(余怒《体会与呈现:阅读与写作的方法论》) 也有读者不断生发“诗歌就不能雅俗共赏吗”的困惑和疑问。

对此,我要说:“诗歌是用来雅俗共赏的吗?”任何艺术都有一定层次的读者群。《红楼梦》雅俗共赏吗?有不少大学生对其前五章的含义都不知其所以然。

毛老头子还说过不读五遍就没有发言权。《高山流水》雅俗共赏吗?对于一个乐盲或民族乐器和民乐知识缺乏的人而言,恐怕也如听弹棉花声。

杨丽萍的舞蹈雅俗共赏吗?就连一些圈内人士也只能赏析个大概。显然,你无法要求一个正在泥土道上猫腰拾粪的农民和焊接车间几个挥汗如雨的工人,去理解和欣赏你的“面朝大海,春暖花开”。

需要说明的是,这跟菲薄一方则抬高另一方无关,也含有“术业有专攻”之意。 诗歌只能在一定层次的群体中发生和发展。

那种希图诗歌的大众化和普及的想法及做法,不是出于无知,便是一种虚妄的冲动。大众的,只能是流行歌曲。

普及的,也只有仅供中学生毕业留言的汪诗,而非真正意义的诗歌。设想一个十几亿人口的国家,人人都在读诗,即使有几千万在读,那种情形和场面,也是生孩子不叫生孩子,叫下(吓)人。

理想的诗歌阅读,必须具备一定的诗歌知识,了解掌握诗歌发生、发展的历史以及诗歌内在的全部秘密。这好比车前子所说的欣赏苏州园林,“修养是必不可少的。”

“没有一点传统文化的准备,不熟悉一点古典诗词,不了解一点造园时期的画风书风,尽管也可以欣赏,但总有些不得要领。”(《秋天的故事》)作者/东篱 2003-8-29 记忆。

常读一些诗人的访谈。问:“最近几年的中国诗歌,您对哪一首(或哪几首)印象最深?”答:“似乎没有什么印象。”

或“印象深的不多。”有人于此便断言中国新诗不行,最起码也有问题、大问题。

似乎印象深浅也成了衡量诗歌的一个标准。可诗歌从来不是用来印象(深)或者说记忆的。

当你写诗的时候,你脑子里只想如何把诗写好。恐怕没有一个人,一边写诗,一边在思考如何让读者记住这首诗。

这正如爱尔兰诗人谢默斯・希尼(Seamus Heaney)所言:“当我写一首诗,我的眼睛不是落在读者身上,而是在这里(自己)。” 当然,让人记住自己的作品并不是一件什么坏事,甚至可以说是好事。

但问题的关键是,作品的好坏并不总与读者的记忆成正比。比如至今仍在一些语文教师、中学生和初学诗写者口头挂着的汪诗、席诗、徐诗。

在快餐文化的时代,更容易让人记住的肯定不是诗歌,而是一些通俗易懂的流行歌曲、广告词以及黄段子。因为诗歌从来不是也永远不会是快餐文化。

听说布罗茨基七十年代初来到美国的时候,曾要求哈佛的本科生读诗背诗,给美国的文学教育留下了很好的传统,也无疑影响了美国诗歌事业的传播和发展。希尼说布罗茨基“所做的,是坚持记忆的重要性。”

根据记忆的无意和有意分类情况,对现代诗歌应当采取的是有意记忆,也就是强化记忆,即像布罗茨基要求哈佛学生一样的去背诵。因此说,喜欢一个人的诗或某某作品,不妨多读、反复地读,这样自然会印象深刻。

有没有耐心、沉静下来读诗,也是对一个诗人对诗歌的态度和诗人真假身份的检验。 当下诗歌区别于古典诗词和二、三年代的诗歌而不易让人记忆的内在因素主要有两点,一个是诗歌外在韵律的缺乏,一个是“叙事性”这一诗歌策略的大量涌入。

而影响诗。

40字的古诗有哪些?

一、《春望》

唐・杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

译文:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。感于战败的时局,看到花开而潸然泪下,内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。连绵的战火已经延续了一个春天,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

二、《山居秋暝》

唐・王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

译文:新雨过后山谷里空旷清新,初秋傍晚的天气特别凉爽。明月映照着幽静的松林间,清澈泉水在山石上淙淙淌流。竹林中少女喧笑洗衣归来,莲叶轻摇是上游荡下轻舟。任凭春天的美景消歇,眼前的秋景足以令人流连。

三、《春夜喜雨》

唐・杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

译文:好雨知道下雨的节气,正是在春天植物萌发生长的时候。随着春风在夜里悄悄落下,无声地滋润着春天万物。雨夜中田间小路黑茫茫一片,只有江船上的灯火独自闪烁。天刚亮时看着那雨水润湿的花丛,娇美红艳,整个锦官城变成了繁花盛开的世界。

四、《望岳》

唐・杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

译文:五岳之首的泰山的怎么样?在齐鲁大地上,那苍翠的美好山色没有尽头。大自然把神奇秀丽的景象全都汇聚其中,山南山北阴阳分界,晨昏迥然不同。望着那升腾的层层云气,心胸摇荡;睁大眼睛远望归鸟回旋入山,眼角好像要裂开一样。定要登上那最高峰,俯瞰在泰山面前显得渺小的群山。

五、《使至塞上》

唐・王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

译文:轻车简从将要去慰问边关,路经的属国已过居延。像随风而去的蓬草一样出临边塞,北归大雁正翱翔云天。浩瀚沙漠中孤烟直上云霄,黄河边上落日*。到萧关时遇到侦察骑兵,得知主帅尚在前线未归。

1.诗词肯定是小众化的,为什么要普及

就个人管见,诗词文化在“筷子型”、“古装型”和“缠足型”三类传统文化元素中,更接近“古装型”的定位,即“小众爱好者的最爱”和“大众可以欣赏、有所补益借鉴的精神食粮”。

对这类传统文化遗产,比较合理、可取和可操作的保护、传承方式,是利用当今科技和资讯的方便,为“小众爱好者”提供更多、更方便、更准确的辅助工具和参考资料。同时让更多愿意感受、领略其美感的朋友,能够更好、更“不走样”地得到感染、产生共鸣。

托网络和资讯时代的福,如今的条件已经好多了。当年我学习格律诗词时,连最基本的入门资料如《诗韵合编》《白香词谱》都很难找到。我初学填词时,词谱就是借来别人的书手抄的,抄了两天一夜。和其它同好间的交流,更是难比登天。

而如今,各种工具书、各代诗词作者诗集都能很方便找到,和天涯海角的诗词爱好者也能“无时差交流”。一些网络应用更可提供一些有趣、便捷的辅助服务,新人学诗也有很多可行的选择,而不必走闭门造车的弯路。

2.如何把经典诗词传承好发展好

在传统文化衰落、低俗文化侵袭的语境下,把经典诗词传承好发展好面临哪些困难和挑战?

张全之:首先经典诗词属于阳春白雪,原本就属于小众,现在要通过大众来传承,自然很困难;其次,目前通俗或低俗的东西通过*迅速传播,这些东西看起来很*、好玩,可以让人们很轻松地打发时间,自然对大众更有吸引力。

孟凡君:困难有三:一、真正懂古诗词的教师太少;二、适合各个年龄段的诗词教育书刊不全;三、家庭乃至整个社会的诗词文化氛围缺乏。挑战有二:一、西方文化对中国传统文化的排挤;二、功利性的社会导向对非功利性的诗教活动的侵染。

■该如何将诗词的高雅性与传播的通俗性、趣味性结合起来,提高古诗词的普及性呢?

张全之:就《中国诗词大会》来说,通过大众传媒,展现经典诗词魅力,使诗词进入寻常百姓家,算是一个值得肯定的创举。但真要传承优秀文化,还要靠学校、社会各方面共同努力,营造出“书香中国”的阅读氛围,把人们更多吸引到书房里。

孟凡君:诗教是一个长久陶冶的过程,不可能头脑热后,一夜醒来便是人人李杜、个个苏辛。要想有效的开展诗教工作,应从两方面着手:一、从蒙童抓起,坚持不懈,日久方成;二、形成家庭―学校―社会的良性互动机制,避免一曝十寒。

■在古诗词融入教育、融入生产生活方面您有哪些建议或想法?

张全之:一是从高校或中学教师中招募志愿者,到社区、工地等地举办经典诗词的吟诵、分析及创作培训,提升公众阅读诗词的兴趣、鉴赏能力和创作水平;二是可以尝试举办传统经典诗词的分级考试;三是编辑出版一些简易读本,或开发更多的有趣的诗词软件,让人们轻松愉快地在*上背诵传统诗词。

孟凡君:一、让孩子们感受到诗教的乐趣;二、让父母们感受到子女接受诗教之后的生命升华;三、不要把诗教搞成发财获利的行业;四、真正的教育是“润物细无声”的,传统文化教育要想久远前行,就必须平实起步,把诗教作为人们生活的重要一部分。

古诗词的普及

4.古诗词的来历(100字左右)

来历:

古时候,古代信息技术不发达,所以人们从这一个地区到那一个地区传递信息都非常不方便,于是他们将写好的诗编成歌,而诗歌就从人们的口中传递。诗歌起源于上古的社会生活,因劳动生产、两性相恋、原始宗教等而产生的一种有韵律、富有感*彩的语言形式。

诗歌是最古老也是最具有文学特质的文学样式,它来源于上古时期的劳动号子(后发展为民歌)以及祭祀颂词。诗歌原是诗与歌的总称,诗和音乐、舞蹈结合在一起,统称为诗歌。

发展历程:

《诗经》→ 《楚辞》→汉乐府诗→魏晋南北朝民歌→唐诗→宋词→元曲→明清诗歌→现代诗、新诗

扩展资料:

1、古诗词具有的特点:

(1)诗歌的内容是社会生活的最集中的反映。

(2)诗歌有丰富的感情与想象。

(3)诗歌的语言具有精练、形象、音调和谐、节奏鲜明等特点。

(4)诗歌在形式上,不是以句子为单位,而是以行为单位,且分行主要根据节奏,而不是以意思为主。

2、表现手法:

诗歌的表现手法很多,我国最早流行而至今仍常使用的传统表现手法有“赋、比、兴”。

参考资料来源:百度百科-诗歌

56个字的古诗有哪些?

1、《示儿》

陆游

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

秋夜将晓出篱门迎凉有感――陆游

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

2、《锦瑟》

李商隐

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

3、《春雨》

李商隐

怅卧新春白夹衣,白门寥落意多违。

红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归。

远路应悲春��晚,残宵犹得梦依稀。

玉��缄札何由达,万里云罗一雁飞。

4、

《七月二十九日崇让宅宴作》七月二十九日崇让宅宴作

露如微霰下前池,风过回塘万竹悲。

浮世本来多聚散,红蕖何事亦离披。

悠扬归梦惟灯见,�C落生涯独酒知。

岂到白头长只尔,嵩阳松雪有心期。

5、《书愤》

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自话,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

标签:

关键词:

精心推荐

- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目

- 京津冀区域协同创新指数增长迅速

- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%

- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例

- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平

- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控

- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛

- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区

- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明

- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板

- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性

- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你

- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”

- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑

-

中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省

-

中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情

-

中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队

-

中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁

-

中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

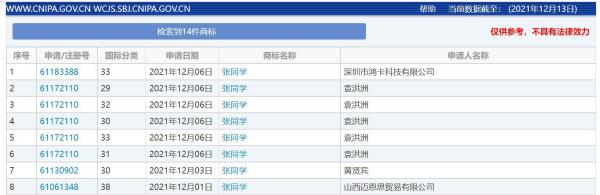

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

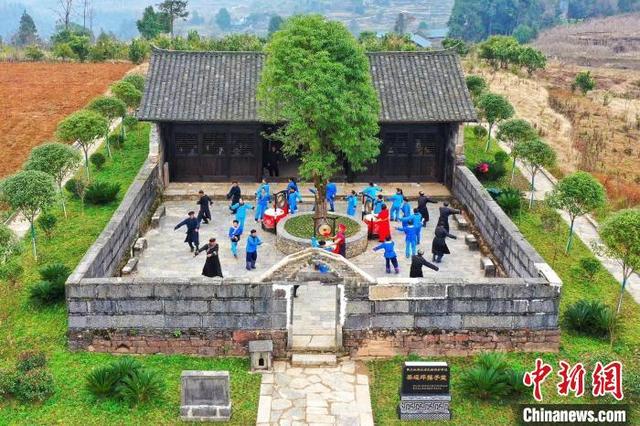

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...